因为异化,所以疯狂:谈谈克苏鲁神话里的“变形记”

那一夜,男爵又做了悲哀的梦 他所有英勇的宾客都逐一变貌 变成魔女、恶魔和肥大的蛆虫 那真是个漫长的恶梦 ——摘自济慈《圣艾格尼丝之夜》

人类对“异化”的恐惧来源

人类对于自身异化的恐惧是深入骨髓的,因为这其中包含着人类对于自我定位的最根本的诉求——自我肯定。人性的认知几乎直接起源于对于自我的探求,智性存在与否的一个基础判定方式就是对于自我存在的认知以及定义,这也是人类文明发展的基石。

“我究竟是什么”这个最基础的哲学命题之中也同时包含着对于恐惧的未知,当人类对于自我的认知陷入迷茫和未知的时候,这将是智性所要面对的最大的恐惧。这种感觉自身如同一叶孤舟一般漂浮不定的恐惧感正是由于最基础的自我认知的颠覆而陷入了孤独无助绝望之中。

事实上一直到今天,人类文明一直站在一个摇摇欲坠的,脆弱不堪,小心翼翼维持着平衡的基座之上。在科学中“主观的”一直是一种被严重否定和质疑的方式,任何“非客观”的见解和方法都不被科学所接受。然而我们实际上不可能否认自身的主观,即使是科学本身的“客观”都是建立在所有探索着自己身的“主观”之上。即使我们竭尽全力的通过各种方式去佐证、验证、旁证。“自我”的“主观存在”一直不能被否定,我们只能尝试否定或者无视它。这是人类文明今天引以为傲的一切成就的根源,就是一个如此脆弱而矛盾的抽象意识形态。

那么人的“异化”又应该怎么定义呢?

任何概念体系的确立都需要一个基点,一条公理,一条绝对正确“客观”的定义作为一切的基础。然而就像刚才所说的,人类智慧本身的矛盾性使得一切的理论基点都变得暧昧不明,在“克苏鲁”的故事之中洛夫克拉夫特正是在尝试表现出这一点。(可以确定洛夫克拉夫特曾经患有一定程度的精神障碍,原因或许是来自童年经历,又或者是来自家庭的特殊情况。总之精神不稳定必然导致了对于“自我”存在的质疑,这一点可以在众多的精神病例当中找到依据。而洛夫克拉夫特的“未知的恐惧”很有可能正是来源于此。)而事实上这确实不是什么单纯的文学幻想或者只是一个灵感的闪光。

个人看来,”人类异化“既是自我认知的颠覆,这直接可以和克苏鲁神话的核心观念”未知的恐惧“相挂钩。而实际上一直到今天,我们对于自我认知的探索,在绝大多数人来说都是保留在一个浅尝辄止的状态中。这可以看作是一种本能的自我保护机制,而那些愿意深入探寻的勇士们,其结果大多数也都和洛夫克拉夫特笔下的那些寻找真相的人们一样,最终陷入”疯狂“的境地不可自拔,(也许他们也可以名留青史,然而对于其本人来说显然最后还是陷入了混沌之中迷失了一切。)

洛夫克拉夫特的“异化”逻辑

从形式上来说,洛夫克拉夫特会尝试描写这样的主题也是必然。这个观点来自于一次讨论所指出的:”异化这个主题会出现多半是根源于洛夫克拉夫特的移民恐惧症。历史上的洛夫克拉夫特其人确实是一个古典主义贵族的人,他向往过去的各种古典精神和传统,他一直相信自己是一个不合时宜的应当生活在过去时代的人。所以对于这样一个自认为拥有贵族血统的保守的人来说,美国显然是一个让他感到不安的国度。移民浪潮和其他种种互相冲突的异民族传统潜移默化的互相交融,这让敏感的洛夫克拉夫特倍感不安。而实际上在欧洲人眼中,当时的美国也确实是一个无法无天的蛮荒之地,所以那里一直被当作是“冒险地带。克苏鲁故事中人的异化折射出了洛夫克拉夫特对自己眼中高尚的传统文化的改变,也就是“异化”的抗拒。这个地方,我想是区别于狼人豹女之类传统怪物的关键。”

所以,在洛夫克拉夫特的笔下“异化”并不是一个简简单单过程,也不只是单纯的某种人性探讨,而是一个更加宏大的涵盖了从个体到文明整体的疑问——“我们究竟是什么,我们能否接受真实的自我”。

这个主题最典型的也最广为人知的作品就是《印斯茅斯的阴霾》:深海之下的深潜者,这些鱼头人身的异形们把印斯茅斯这个可怜小镇上的人们从最根本的血脉中异化为他们的同类。这样的异变源自古老血脉(或者可以说是某种退化或者返祖),人类对于自身的起源一直抱有着一种好奇而又不安的态度,可以想象当时达尔文提出进化论并且试图以“理性”的方式阐述人类起源的时候,当时的人们所受到的冲击。然而事实上即使是在今天,表面上我们看似接受了这样的论据(其实也不完全一样,达尔文的进化论发展到今天更进一步的增补了很多内容,并且在一些概念上产生了变化),可实际上疑问从来就没有被解决过。至少从目前的科学推论来看,人类的祖先是一种完全不同的,从生理上到外貌都截然不同的东西。我们知道人类起源自原始智人,再往前是直立猿人,再往前就是古猿,而进一步朝前追溯我们就只能用“哺乳动物”来称呼,那么接着往前呢?

所以到最后,我们会发现逃避是徒劳的,是不可能的也毫无意义的,逃离自身的行为就如同是和自己的影子赛跑一样永远没有结果。所以到最后我们终将不得不面对它,于是在精疲力竭之后,在绝望之后,我们会自然的,开怀的,坦然的接受自己最终的命运——《印斯茅斯的阴霾》中,故事的最后主人公以一种“雀跃”的心态接受了自身不可逃避的深潜者的血脉,他最后决定舍去自己作为“人”的一切价值,逃出精神病院,去放出和自己有血脉关系的同胞,一起前往深海,加入祖先们。《异乡人》当中也是如此,“我”最终意识到,自己从来都是一个“异乡人”那不会被人接受的“非人”的自我的命运。

这只是一个不太正确的模糊比喻,然而从这条推导出的线路来看,人类越接近自己的祖先,就越非人化。在洛夫克拉夫特的故事中,古老血脉的异形源头便是如此。人类为什么如此厌恶退化?为什么从心底里对于自我的存在始终感到疑惑?这疑惑之中多多少少带有着一点恐惧的情绪在里面。

克苏鲁神话中人类的“自我”面对“异化”

在面对这样的疑惑和不安的同时,我们也无法逃避进一步的矛盾冲突,即当异变已经产生,我们的自我会如何面对。这样的情况在洛夫克拉夫特的小说《异乡人》、《门阶怪客》、《皮克曼的模特》等几篇故事中均有描述。

《异乡人》之中的“我”实际上一直在对于自我的认知中处于一种暧昧不明的状态,也许“我”从一开始就已经意识到了自己的异化,自己已经是“非人”。然而理性的自我认知和自我肯定产生出的心理保护机制,使得当人们面对自身的异变的时候,会选择把“自身”和“自我”完全割裂开来。也就是说把变异的那一部分从“自我的认知”当中完全剔除出去,从而保证自身存在的完整性和合理性。《异乡人》当中的“我”,也像其他人那样一直害怕着那个存在于城堡深处的可怕怪物,并且尝试逃离。然而最终这一切只不过证明他自身的矛盾以及“理性”对此是多么的无可奈何。面对异化,我们必然会选择逃避,不去面对,然而这样的矛盾却最终迫使我们必须面对自身的异化。于是在故事的最后,“我”终于明白到,那个一直被人们所恐惧的,被“我”自己所害怕的梦魇,那个一直都萦绕在背后的恐怖形象正是他自己。

《皮克曼的模特》当中,皮克曼沉醉于“异化”之中不可自拔,那些食尸鬼的形象带有着鲜明的人类印记,却又扭曲的可怖。类似狗一样的四肢关节,类似橡胶质地的皮肤。它们吞吃尸体和活人,躲在下水道里与阴影融为一体。皮克曼却喜欢以它们为模特,来完成自己的绘画作品。在作品中他试图完美的把这种扭曲的“非人”形态展现出来。实际上面对着自身“异化”的命题,在我们跨过了理性的颤栗并且完全突破了原有“价值观“的界限之后。”异化“状态向人们的”自我“展现出一种原始的吸引力,就如同是性本能对人们的诱惑一般。抛弃了”理性“这块浮木之后,人们的自我将被直接卷入一片混沌之中,一切定义都没有意义之后,”异化“、”非人化“的浪潮自然会将一切淹没,而我们将会大笑着随着波浪起伏,在”失重“的状态下波澜起伏,不可自拔。

这样的状态正是洛夫克拉夫特笔下,那些接受了宇宙真相的人们最终疯狂的本来面目。这种疯狂其实从来都不是来自于外部的灌输,而实际上一直就在我们身边,被一层薄薄的”理性之墙“阻挡着。精神病学当中已经明示和暗喻了任何人都有着精神病的潜质而且发作的几率相当高,这就是”真相“的可怕之处。那我们又该如何自处?

在故事《星之彩》:异变虽然源自外部的抽象的超自然力量,然而这个故事真正可怕的地方在于,那农场主一家人几乎令人窒息的冷静和理智。他们一切似乎都照常运作,耕地放牧,即使是所有的作物都已经那股不可名状的奇异力量所异化。他们依然死死地留在原地绝不离开,他们甚至已经意识到了这一切,然而他们却无能为力。这个故事之所以如此可怕正是因为它真实的展现出了“理智”和“疯狂”之间的界限是如此的模糊,这冰冷的真相一直就在这里,不论你是否意识到了这一切,都改变不了什么,因为这世界的本质亦是“我们”的本质。

《关于已故亚瑟·杰尔敏及其家系的事实》一文中,亚瑟·杰尔敏最后选择自杀是因为他清楚地意识到了自身的存在源自于那个异化的白色类人猿种群。他并不属于人类,然而最终让他选择自我毁灭的却是他自己人性的那个部分。源自于人性对于自身存在的彻底绝望,这种认识最终说明了,实际上所谓的“异化”并非自外而来。从一开始我们的“自我认知”就是一个如此模糊不清的东西,而“异化”则是展现出最原始的自身形态罢了,所谓的外力只不过是诱发“返祖”的一个契机罢了。

《墙中之鼠》的故事最后,主人公仍然缺失了他的那一部分记忆——他吃掉自己同伴的记忆。人性的“自我”选择了逃避和遗忘这以最基本的自我防护机制,为了把仅存的那“理智”保留下来。如此的脆弱和不堪一击,因为无论如何事实都不会改变。

后记:“疯狂”的源头

事实上,我们确实时时刻刻处在“异化”的边缘,因为界定出来“正常”的范畴是如此的狭窄,而那些守卫“正常”的法则本身又是充满着矛盾难以推敲。从现实的角度去看,那些并不是因为先天条件而疯狂的人,几乎都是跨出了“界限”之外。而已直到今天,我们也确实明确地意识到了“疯狂”与“理智”之间的界限。同样的异化与正常之间的区别也是如此。我们只能小心翼翼的站在一条横亘在深渊之上的独木桥上,然后不断地告诫自己不要往下看。

洛夫克拉夫特对此了解的如此的深刻,他以一种近乎于本能的探求,挖掘到了最深处。他显然对于自己的“存在性”感到不安,而这个问题亦是所有人都有可能要面对的问题,即:

具有存在性不安的人,发展了怎样一种与自身的关系?于是在洛夫克拉夫特的笔下,这种关系自然就以他所理解的方式被表达了出来,也就是“异化”。作为“人类”概念的瓦解和变形。

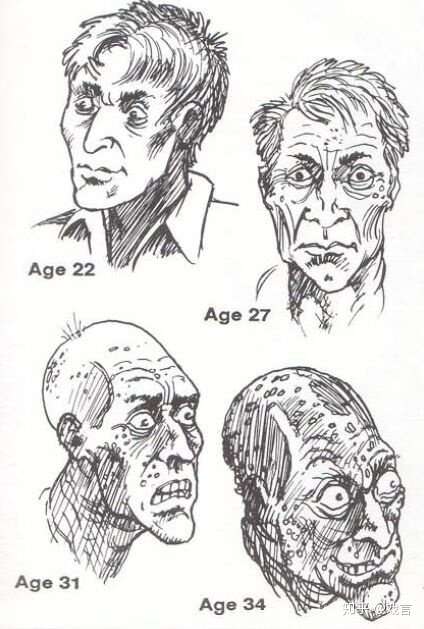

在和一位朋友的讨论中,他指出了这样一点:“我们可以看到洛夫克拉夫特笔下的异化的人类有个特点,他们往往不同于传统的单纯只是从生理和心理上变化成人外的怪物。所有异化之后的人依然有很强的文明性和社会性,这种表现方式非常的独特,相比于传统意义上的简单粗暴的“变形”,直接摒除了人性转而描绘最原始的兽性状态不同。人不是简单异化成了某种怪物,而是异化成另一种概念另一种社会规则下的群体,这里反映的是比传统怪物更加让人焦虑不安的恐惧情结——‘自我’概念的颠覆。“

与之类似的表述目前能找到的只有卡夫卡的《变形记》,当然在表现上非常的不同(卡夫卡笔下更注重的是表现异化状态下的自我的表现,而洛夫克拉夫特则更纯粹的专注于认识到异化之后自我认知颠覆的恐惧感)。