6 猎狼钩

若奥森的天性更加多疑,一定会纳闷为何女巫如此慷慨,赐子他期盼已久的子嗣?换作是敌国的君主无故施恩,透过使节送上赠礼,他绝对会起疑心,但女巫是另一个国度的族群。她们隶属超自然的界域,通晓天意命运,无从猜测她们的心思。他绝对不会质疑女巫的礼物,那就像是搁浅在沙滩上的鲸鱼、顺风出航的掠夺船只一般,理所当然。

假如他知道女巫此举竟是源自“恐惧”这种世俗的情感,肯定会大吃一惊。 人们把山怪之墙的女巫当成怪物看待,连国王都得向她们奉上祭品。但实际上,将她们跟那些轻易就会被吓得半死、狼狈地丢下食物饮水的孩童或农民、贵族、王侯相比,差异远远不若预想来得大。

某个失去了儿子的渔夫认为女巫是怪物。他说不清那一夜自己究竟是醒着还是睡着,屋里的空气突兀地变得厚重冰冷,沉甸甸地压上身,眼角余光瞄到某样东西,转头想用正眼看个仔细,它却消失了。隔天早上,渔夫感应到那群女巫的呼唤,于是带着儿子上山。他知道自己别无选择。不只是家人,拒绝女巫的恶果甚至会降临在他的同胞身上。

可怜的渔夫一边颤抖,一边目送儿子离他而去,没入迷雾深处。他无法想象女巫心中有任何正常人的情感,更别说是恐惧了。

事实上,那群女人很害怕,害怕极了。 预言是什么?它的范围很广,形态大相径庭。某人预料猫儿会撞倒水杯,赶在那之前抓住它,这算不上预言。望着乌云,说等会儿将要下雨,这种能力离预言还有一段长长的距离。即使身处炎夏,我们依然知道冬日会到来,没有人觉得这是魔法。上述这些预言来自我们平日的生活经验,与现下紧密相系,无任何秘密可言。

在山怪之墙的峭壁与洞窟里,在岩墙上那扇肉眼绝对看不到的门扉后头,巫后的预知能力跟凡人拥有的常识完全无关。只有受到邀请的人,能够进入她们的国度。

现在和未来之间的疆界不如普通人想象得那样宽阔,要想穿梭其间,巫后必须费尽心思,挨饿受冻,撑过幻觉的干扰,直至她眼中的疆界消失无踪。

对她来说,预言绝非身外之物,那是她创造出来的言词,是她的意识的一部分,是她看待这个世界的方式。它们就是她使用的语言。在巫后派遣奥森带回孩子的前一年,那种语言曾经嘶哑地轻声威胁她。威胁并非在短时间内成型,一开始只是小小的猜疑,甚至是谣言——隐藏于洞窟溪流之下的低语、从地面上大老远钻到她身边的寒气。即使身在以神祇的吐息增温、石块炙热烫手的狼厅里,她依然冷得直打哆嗦。

坐在黑暗中,异样的感知于巫后心底滋长,也在其他姐妹心中茁壮。女巫腐蚀了今日和明日之间的界线,模糊了人与人、人与物之间的差异。她们的经验如同物品,可以借出借入,共享共感。

她们使用小型魔法增强体察预兆的能力,点燃鲸脂蜡烛,在火光中寻求预视。她们能够使用任何东西作为引导,之所以选择蜡烛,是因为它曾经拥有生命。比起洞窟里的石块,鲸脂蜡烛和外界的联系更加稳固。首先,蜡烛会诉说它的过去,这一点每个人都体会得到,鱼腥味充满整个洞窟。女巫能够从中感应到更多。她们吸人渗透脂肪的焦虑,那是鲸鱼在搁浅时、被猎人撞见时、丧失性命时承受的压力。

蜡烛继续燃烧,烛光的质量对预言来说是相当重要的元素。接着,某位女巫在未知力量的引导下吹熄蜡烛。烛光隐没,但那道光芒的思维与残渣能填满众女巫的脑海。病态的昏黄火光之下藏有更深的色彩,明亮的灰色,犹如暴风雨降临前的天空。追随着鲸脂蜡烛与外界的联系,装满雨水的杯子从石墙顶端被送进洞里。她们注意到这杯水比一般的清水还要沉重,很显然,这些水还想继续坠落,想再次成为雨。雨水的气味相当清晰,有如新鲜的空气,与暴风雨的牵系变得更加强烈了。

其中一位女巫会爬上峰顶观察鸟儿。它们从山岭的北面飞来,绕着群山飞向南方。山谷里的动物四散寻找庇护,海鸥往内陆飞、虫子钻进土里。为什么?因为女巫正看着它们。动物不会为了山间的普通居民演示预兆。

预兆已经很清楚了——风暴,魔力激发的风暴。

这年冬天,讯息更加强烈。风中的烟雾带着葬礼火焰的气味;野鼠在洞窟里乱窜,它们似乎满怀兴奋与期盼;空中的乌鸦数量多过了海鸥;众女巫心中鼓荡着吊人树的影像,每日每夜,悬挂死者的绳索咿呀作响,打断她们的梦境,无故入侵一场场仪式。她们被死亡包围了,死亡正在伺机而动,不能再耍小聪明了,她们得刻下符文。

一般人都晓得符文是什么,能够运用这些符号记录下简单的讯息,相互沟通。村里的治疗师和农家老妇也知道如何使用简单的护符魔法。不过在女巫的认知里,符文有更深一层的意义,甚至比施加在护身符或战甲上的魔法还要深奥。符文是活生生的事物,它能在人心中扎根滋长,将那人彻底改造,以理智为养分,绽放出魔法之花。

刻写符文对女巫来说可不是件轻松的事。符文乃是奥丁赐予的强力魔法来源——说得更准确些,它是最早退入山间的那群女人忍受肉体的痛楚、神智的疯癫,终于从残酷神祇手中取得的宝物。

好几十代之前,这里只有一个女巫。她独自坐在洞窟里,心智于黑暗中坠落,直到她的痛苦足以和奥丁挂在树上九天九夜、忍受尖刺长矛与冰冷月光的折磨相匹配。奥丁获得了智慧,而她得到的奖赏是一个象征日光的符文。无法用确切的名字称呼它,但那个符文照亮了她的心灵,如同夏日午后的阳光一般温暖了她的骨髓。符文还给予了她治愈山间居民、向他们揭示些许未来光景的能力。而他们得送上三个女孩作为酬劳。

其中一个接受了训练的女孩没入水中,度过了一年又一年饥饿且寒冷的时光,最终在深潭边遇到奥丁,得到一个好似闪耀水光的符文。人们的心思在她面前无所遁形,她开始梦见远处的孩子,听到嫉妒的低语穿过山道,感觉流经农家的爱恨情仇。

另一个女孩以不同的方式夺取智识。她为自己挖好墓穴,其他人搬来巨岩将她封在里头。理智崩溃的那一刻,她感觉到神祇就躺在身旁,她触碰环住他脖子的绳索,只觉他的身躯冰冷僵硬。符文开始于心中显现,时而被泥土杂草掩盖、时而现形颤动。待到离开墓穴时,她几乎失去气息,但无疑得到了最宝贵的符文,从此通晓世代传承的秘密,知道要如何转移馈赠魔力。

从那时候起,死亡再无法从女巫身上夺走符文的力量。每一位女巫都能获得她们的导师的全部智识,并且不断精进。她们的力量越发强大,留住原有的一切,继续成长,筑起一道智识的高墙。此前已经有二十四任巫后,踏入了核心,守护着、喂养着、传达着属于自己的独特符文。

奥森所认识的葛维格是现任巫后,本地人也称她为胡尔妲,不过女巫们从未以这些名字或是任何名字称呼她。她首次进入洞窟时还是个小婴儿,根据占卜的结果,注定要继承代表日光的符文。不想女巫们开始仪式后,赫然发觉她身上已经带着那个符文了。她第一次陷入冥想,浑身上下便散发光芒,俨如狂风吹过的树梢,直视她的女巫不由得瑟瑟颤抖。这是一种匪夷所思的现象。通常来说,进入洞窟的女巫要先经过数年的磨难,才可能让某个符文驻足,原本持有那符文的女巫则无法继续存活于人世。

两岁那年,葛维格承受了更大的痛楚,女巫们亲眼见证另一个符文从她心中跃出,银光闪闪,宛如映射月光的海面。接着是第三个符文,晨光里的闪耀冰雪。比起影像,第四个符文的触感更为清晰,尖刺磨过肌肤,带来深沉狂嚣的寒意。第五个飘散着野果的香气,第六个是饥饿,第七个射出黄金般耀眼的光彩,第八个闻起来好似玫瑰与鲜血,第九个传递着海风吹满船帆的声音……

三岁那年,二十四个符文全数来到她身上。那是她的前辈们费尽毕生心血去运用、去具现化的魔幻力量。

从一开始只拥有第一位女巫的日光符文,到后来掌控了所有力量,葛维格代表着女巫演化历程中的崭新阶段。

数年来持续承受的痛苦将她的心智推向奥丁身边,穿过不毛之地的干涸墓穴,死者从崩毁的坟墓中揪住她。飘过泥炭沼地,看到刚刚断气、皮肤还带着血色的尸体,一边下沉,一边恳求她出手相助。来到战场上,听见垂死战士口中喃喃念着爱人与孩子的名字,她从他们的指尖拎起尖喊着的符文。外头盛传巫后早已陷入疯狂之境,若让那些住在谷地的农夫和战士真正知晓她所经历的一切,一定会佩服她至今还能保持几许理智。 葛维格细读岩石、山岚、水泽显现的预示,知道有件不得了的大事即将发生。填满洞窟的预兆、沉重的空气、等待崩溃的挫败感,她已经别无选择,必须寻求崭新的符文,强迫未来进入现世,让未知的变量成为能够预测并讨论的事物。如此,她们才能操纵它。

为此,她前往低处的洞窟。石块间染上红色、绿色的点点亮光,潮湿冰冷全都被来自地心的燠热取代。她只带着一片曾是部落酋长腰带的皮块、一枚曾经扣住酋长披风的别针,独自在洞窟深处待了三个月。没有人送食物下来,只能舔舐从岩壁渗出的水滴。除了岩石表面的磷光、除了她,这里没有其他光线,也没有其他人:可当苦修结束,众女巫带她离开,她什么都没有写下。显然这是不够的,需要经历更艰难的考验。

位于鬼魂洞窟底部的深穴绝非自然生成,但也无人想得起来它究竟是出自哪位女巫之手。开口大约是一般人展开双手的宽度,越向下越狭窄,大约往下算十到十二个男人身高处,身子会像瓶塞一般让土石紧紧卡住。洞底开了两个拳头大的孔隙,强劲的地底水流会从这两个小洞进出:换言之,被绳子吊进这个洞穴的女巫,将会浸入深及脖颈的流水。

为了完成整个仪式,她知道,自己得在洞里待上九天。

头三天,葛维格只觉得阴暗苦闷,毕竟她还是个人类。但寻常人绝对接受不了相同的磨炼,绝对无法忍受这等折磨。从小她就经历了漫长的断食冥想、吃下奇怪的蘑菇、像死人一般被埋进小小的墓穴、在冰冷的山巅裸身过夜。仰仗强大的心灵力量,无数次徘徊于生死之间。

第四天,极端的苦楚令她灵肉分离。周围亮了起来,矮人站在黑暗中,送上黄金与珠宝,还有一艘用珍珠筑成的船,只要呼唤姐妹们把她拉上去,这些东西都会是她的。第五天,四周的岩壁燃起绿色与紫色的火光,岩灵试着将她抬起来,可她不为所动。第六天,她的先祖全都来到她身边,此处名为鬼魂洞窟果然不是空穴来风,一百名能力远逊于她,却又是她的一部分的女巫一同现身。因为她是所有女巫与巫后的总和。她们有些赤身裸体,身上沾满泥土和果菜汁液,有些穿得比她还要体面。她们在黑暗中呼唤、含糊地吵闹、唱歌、啜泣。求她放弃、蔑视她、尝试把她扯离水面,她依然不为所动,继续踏过寻找答案的路途。第七天,听到各种声响,知道神祇离她不远。第八天,周围只剩黑暗,空虚的思维,其他什么都没有,她独自伫立在死亡的边缘。接着,第九天,她回到池水中,如同刚泡进来那天一般。

流动的溪水停滞了,她感受到暖意。身旁没有其他女巫,也没有半个奴仆,岩石间的磷光变得更加明亮,洞窟里跟白昼没有两样。

一道声音在远处的隧道里回荡。

“你知道他们对我做了什么吗?你知道吗?”这些字句同时在她的心底与耳边回响。

焚烧的气味渗入意识,那股味道一点都不好闻。烧起来的东西不像木头或稻草,反而跟毛发比较接近。

“看看他们对我做了什么!看看他们做了什么!”

她爬出深穴,往下走向更低处的洞窟,循着那股气味和声音不断下行。

“我瞎了!我瞎了!”喊叫声再次响起。

越往深处去,洞窟就越小。她从未涉足此地,这里不是真实世界的一部分,唯有透过魔法才能抵达。喉间尝到烟味,浓厚苦涩。那声音更响亮了。当着微光,她看见一道身影。起先以为那人被迷雾缠身,靠近细观,才发觉缭绕在不断抽搐的身躯周围的,是一种介于蒸气与烟雾之间的物体。

那是个一丝不挂的男子,被染血黏滑的绳子绑在石块上,头顶上盘踞着一条条鲜紫色、亮绿色、艳黄色的巨蛇,毒液滴落他的脸庞、眼周。他的五官肿胀、青紫片片,舌头呈现斑驳的蓝白色,剧毒侵蚀血肉,嘶嘶作响,苍白的皮肤处处是鞭痕,红发被烧成碎屑。他不断地尖吼嚎叫,撕扯束缚他的绳子,但怎么也无法挣脱。

这个刹那,进入洞窟以来的头一遭,巫后葛维格觉得自己像个小孩。饱受折磨的男子吓着了她,这样的存在连神祇都得畏惧三分。

男子身旁有个银碗。巫后走上前,将它捡起,接住即将滴向他脸庞的毒液。她知道他是何方神圣——洛基,谎言之神、神祇间的叛徒、英雄的祸害。有些时候,也是人类的朋友。

“在痛苦中,我送出我的心智,于九个界域间漫游。女巫,你是否看到他们对我做的一切了?那些嗜杀的神祇,他们在战场上夺走难以计数的人命,而我只是杀了某个家伙,就该受到如此惩罚?谁会喜欢巴德尔(Baldur)啊?那个完美的家伙、那个臭气熏天的马屁精!哼,他其实也没有多完美嘛,否则他就不会死了。”

巫后从小就是个寡言的孩子,只在挑选新进的仆役时开口,而那些男孩顶多只有七八岁。所以现在她什么都没说。

“你对我施恩,暂时免除了我的痛苦。你想要什么?”洛基转头面向她。

即使经过长久的训练,与岩灵、矮人、精灵交谈过,她也不曾看过如此骇人的景象。他的整张脸像是即将裂开的血泡。银碗满了,毒液溅到手上,立即让她的指掌肿大。她把冒着烟的液体往地面甩,还未来得及将银碗放回原处,巨蛇口中的毒液又一次落到洛基身上,灼烧他的血肉。神祇尖叫呕吐,巫后继续举起碗,承接源源不绝的毒液。

“你给了我两次喘息的机会。你想要什么?为了回报你前一次的恩惠,我要告诉你,你跟你的姐妹们死期不远了。你的魔力与智识太过强大,而他,那个善嫉的奥丁大人,将会对你出手。奥丁会在尘世接近你,幻化为人形,披着真实的肉体,以强大的腐败魔法攻击你。”

巫后困惑了。她曾经与奥丁无比接近,看过那位神祇许多次,原本以为这回的苦修带来的会是奥丁。

洛基继续说下去,毒液使他边说边咳嗽,“说到你第二次的恩惠,我要告诉你,你握有回避命运的武器,就连他都还没察觉。尘世间的奥丁尚未觉醒,他不知道他的真实身份。你得加快脚步,主动出击。将会出现两个男孩,一个是火焰、一个是冰霜;一个活,一个死。”

银碗再次盈满,葛维格倒出毒液,把碗放回惨叫的神祇头顶。她的手臂也开始肿胀灼热,手指麻木僵硬,只有仰赖受过的训练帮忙忽略这些痛楚。

“从没有人替我抵挡三次酷刑。”洛基说,“这次,我要送上你想要的答案。在世界末日,奥丁将与巨狼搏斗、死去。你一定要让那只狼伴随奥丁现世,让狼的灵魂化作人类的形貌,就跟奥丁一样。这是你所寻求的符文,你的向导,它能够杀死神祇,拿去吧!”

一道思绪跃入巫后的脑海。

“让我看看我的敌人。”

随即,蛇毒的蒸气模糊她的视线,刺鼻的臭味噎住她的喉咙,银碗从手中落下。黑暗降临。九天来,巫后葛维格首次高喊出声,守在上方的男孩连忙丢下绳圈,将她拉起。

巫后一面往上升,一面咳出肺里的积水。男孩们退下,女巫们围了上来。她们没有带来食物、火、毯子,或是药物,只送上一片皮块、一枚别针。巫后低头凝视自己肿胀发黑的手指,不顾疼痛,握住别针,在皮块表面用力刻下一个符文,接着将它抛开,四肢着地,喘息干呕。

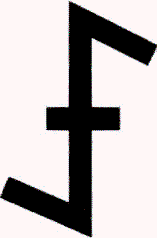

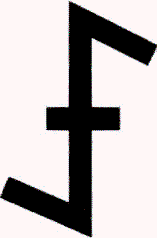

周围的女巫低头俯视符文,不安同时闪过众人心头。当中有一半的女巫,看到的符号是这样的:

这明显不属于过往奥丁赐予的二十四个符文,它是崭新的符文,此前已经有八任巫后未曾获赐新符文。

女巫们努力参透它的涵义,她们知道,这个符文很特别。

对某些人来说,这个符号的形象只比先前昭示重大转变的顶兆、比抽象的风暴稍微具体一些。它似乎象征着雷电。她们将符文传递的感觉铭记在心,审慎思索。有人看到位于两座山丘间的河口,另一人看到山丘上的教堂,知道里头藏着重要的东西:两个男孩,他们各自都有重要的意义。她们需要施展跨越长久时间的魔法,得先花上好几年建构,接着更要持续等待好些年。那对男孩分别是什么?其中一人是法术的目标,另一人是别的东西……什么东西?她们看不清楚。帮手?不对。祭品?不对。不是这样的。另一个男孩像是熄灭的蜡烛,像是一碗雨水,像是千百个女巫用来施法的东西……什么的媒介吗?也不太对。哦,她们终于看到了,他是原料之一。

也有人看到了那个符文的其他涵义,历经数百年的时光,将会有人给予它名字——猎狼钩。

众女巫无法理解这个词,但它的意象无比清晰——捕捉野狼的陷阱。她们随即看到自己飞过沉甸甸的月亮,有如一群白头翁,窝在奥森王宫殿大厅的屋顶上,呼唤沉睡的国王,告知他,他的妻子永远无法生下儿子,若需要商谈,巫后愿意与他见面。她们还看到了更遥远的未来,站在山坡上的少女,顶着一头明亮的金发。她一定也很重要,但还无法断言她将于何时派上用场。

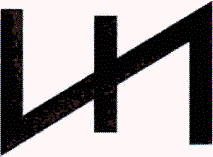

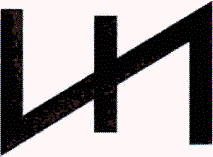

另一半聚在符文旁的女巫,看到的是这个符号:

这些女巫感到一阵胆寒,就像一般人听到山丘上的狼嚎那样。这个符文的余波透入她们心中,宛如一阵饥饿的长嚎。它的意思是“半狼人”。

魔法的真意便是如此,它说明了那对兄弟的本质,这样一来,狼神就能化作人型。

巫后即将昏厥,无法以平日的方式与姐妹们沟通。她已筋疲力尽,意识缩成一小团,仿佛独自留在黑暗中的小孩。

她轻拍着眼前的符文,嗓音破碎。

“保护者。”

《沙丘》六部曲合集

《波西杰克逊》系列合集

《猎魔人》合集

假如他知道女巫此举竟是源自“恐惧”这种世俗的情感,肯定会大吃一惊。

某个失去了儿子的渔夫认为女巫是怪物。他说不清那一夜自己究竟是醒着还是睡着,屋里的空气突兀地变得厚重冰冷,沉甸甸地压上身,眼角余光瞄到某样东西,转头想用正眼看个仔细,它却消失了。隔天早上,渔夫感应到那群女巫的呼唤,于是带着儿子上山。他知道自己别无选择。不只是家人,拒绝女巫的恶果甚至会降临在他的同胞身上。

可怜的渔夫一边颤抖,一边目送儿子离他而去,没入迷雾深处。他无法想象女巫心中有任何正常人的情感,更别说是恐惧了。

事实上,那群女人很害怕,害怕极了。

在山怪之墙的峭壁与洞窟里,在岩墙上那扇肉眼绝对看不到的门扉后头,巫后的预知能力跟凡人拥有的常识完全无关。只有受到邀请的人,能够进入她们的国度。

现在和未来之间的疆界不如普通人想象得那样宽阔,要想穿梭其间,巫后必须费尽心思,挨饿受冻,撑过幻觉的干扰,直至她眼中的疆界消失无踪。

对她来说,预言绝非身外之物,那是她创造出来的言词,是她的意识的一部分,是她看待这个世界的方式。它们就是她使用的语言。在巫后派遣奥森带回孩子的前一年,那种语言曾经嘶哑地轻声威胁她。威胁并非在短时间内成型,一开始只是小小的猜疑,甚至是谣言——隐藏于洞窟溪流之下的低语、从地面上大老远钻到她身边的寒气。即使身在以神祇的吐息增温、石块炙热烫手的狼厅里,她依然冷得直打哆嗦。

坐在黑暗中,异样的感知于巫后心底滋长,也在其他姐妹心中茁壮。女巫腐蚀了今日和明日之间的界线,模糊了人与人、人与物之间的差异。她们的经验如同物品,可以借出借入,共享共感。

她们使用小型魔法增强体察预兆的能力,点燃鲸脂蜡烛,在火光中寻求预视。她们能够使用任何东西作为引导,之所以选择蜡烛,是因为它曾经拥有生命。比起洞窟里的石块,鲸脂蜡烛和外界的联系更加稳固。首先,蜡烛会诉说它的过去,这一点每个人都体会得到,鱼腥味充满整个洞窟。女巫能够从中感应到更多。她们吸人渗透脂肪的焦虑,那是鲸鱼在搁浅时、被猎人撞见时、丧失性命时承受的压力。

蜡烛继续燃烧,烛光的质量对预言来说是相当重要的元素。接着,某位女巫在未知力量的引导下吹熄蜡烛。烛光隐没,但那道光芒的思维与残渣能填满众女巫的脑海。病态的昏黄火光之下藏有更深的色彩,明亮的灰色,犹如暴风雨降临前的天空。追随着鲸脂蜡烛与外界的联系,装满雨水的杯子从石墙顶端被送进洞里。她们注意到这杯水比一般的清水还要沉重,很显然,这些水还想继续坠落,想再次成为雨。雨水的气味相当清晰,有如新鲜的空气,与暴风雨的牵系变得更加强烈了。

其中一位女巫会爬上峰顶观察鸟儿。它们从山岭的北面飞来,绕着群山飞向南方。山谷里的动物四散寻找庇护,海鸥往内陆飞、虫子钻进土里。为什么?因为女巫正看着它们。动物不会为了山间的普通居民演示预兆。

预兆已经很清楚了——风暴,魔力激发的风暴。

这年冬天,讯息更加强烈。风中的烟雾带着葬礼火焰的气味;野鼠在洞窟里乱窜,它们似乎满怀兴奋与期盼;空中的乌鸦数量多过了海鸥;众女巫心中鼓荡着吊人树的影像,每日每夜,悬挂死者的绳索咿呀作响,打断她们的梦境,无故入侵一场场仪式。她们被死亡包围了,死亡正在伺机而动,不能再耍小聪明了,她们得刻下符文。

一般人都晓得符文是什么,能够运用这些符号记录下简单的讯息,相互沟通。村里的治疗师和农家老妇也知道如何使用简单的护符魔法。不过在女巫的认知里,符文有更深一层的意义,甚至比施加在护身符或战甲上的魔法还要深奥。符文是活生生的事物,它能在人心中扎根滋长,将那人彻底改造,以理智为养分,绽放出魔法之花。

刻写符文对女巫来说可不是件轻松的事。符文乃是奥丁赐予的强力魔法来源——说得更准确些,它是最早退入山间的那群女人忍受肉体的痛楚、神智的疯癫,终于从残酷神祇手中取得的宝物。

好几十代之前,这里只有一个女巫。她独自坐在洞窟里,心智于黑暗中坠落,直到她的痛苦足以和奥丁挂在树上九天九夜、忍受尖刺长矛与冰冷月光的折磨相匹配。奥丁获得了智慧,而她得到的奖赏是一个象征日光的符文。无法用确切的名字称呼它,但那个符文照亮了她的心灵,如同夏日午后的阳光一般温暖了她的骨髓。符文还给予了她治愈山间居民、向他们揭示些许未来光景的能力。而他们得送上三个女孩作为酬劳。

其中一个接受了训练的女孩没入水中,度过了一年又一年饥饿且寒冷的时光,最终在深潭边遇到奥丁,得到一个好似闪耀水光的符文。人们的心思在她面前无所遁形,她开始梦见远处的孩子,听到嫉妒的低语穿过山道,感觉流经农家的爱恨情仇。

另一个女孩以不同的方式夺取智识。她为自己挖好墓穴,其他人搬来巨岩将她封在里头。理智崩溃的那一刻,她感觉到神祇就躺在身旁,她触碰环住他脖子的绳索,只觉他的身躯冰冷僵硬。符文开始于心中显现,时而被泥土杂草掩盖、时而现形颤动。待到离开墓穴时,她几乎失去气息,但无疑得到了最宝贵的符文,从此通晓世代传承的秘密,知道要如何转移馈赠魔力。

从那时候起,死亡再无法从女巫身上夺走符文的力量。每一位女巫都能获得她们的导师的全部智识,并且不断精进。她们的力量越发强大,留住原有的一切,继续成长,筑起一道智识的高墙。此前已经有二十四任巫后,踏入了核心,守护着、喂养着、传达着属于自己的独特符文。

奥森所认识的葛维格是现任巫后,本地人也称她为胡尔妲,不过女巫们从未以这些名字或是任何名字称呼她。她首次进入洞窟时还是个小婴儿,根据占卜的结果,注定要继承代表日光的符文。不想女巫们开始仪式后,赫然发觉她身上已经带着那个符文了。她第一次陷入冥想,浑身上下便散发光芒,俨如狂风吹过的树梢,直视她的女巫不由得瑟瑟颤抖。这是一种匪夷所思的现象。通常来说,进入洞窟的女巫要先经过数年的磨难,才可能让某个符文驻足,原本持有那符文的女巫则无法继续存活于人世。

两岁那年,葛维格承受了更大的痛楚,女巫们亲眼见证另一个符文从她心中跃出,银光闪闪,宛如映射月光的海面。接着是第三个符文,晨光里的闪耀冰雪。比起影像,第四个符文的触感更为清晰,尖刺磨过肌肤,带来深沉狂嚣的寒意。第五个飘散着野果的香气,第六个是饥饿,第七个射出黄金般耀眼的光彩,第八个闻起来好似玫瑰与鲜血,第九个传递着海风吹满船帆的声音……

三岁那年,二十四个符文全数来到她身上。那是她的前辈们费尽毕生心血去运用、去具现化的魔幻力量。

从一开始只拥有第一位女巫的日光符文,到后来掌控了所有力量,葛维格代表着女巫演化历程中的崭新阶段。

数年来持续承受的痛苦将她的心智推向奥丁身边,穿过不毛之地的干涸墓穴,死者从崩毁的坟墓中揪住她。飘过泥炭沼地,看到刚刚断气、皮肤还带着血色的尸体,一边下沉,一边恳求她出手相助。来到战场上,听见垂死战士口中喃喃念着爱人与孩子的名字,她从他们的指尖拎起尖喊着的符文。外头盛传巫后早已陷入疯狂之境,若让那些住在谷地的农夫和战士真正知晓她所经历的一切,一定会佩服她至今还能保持几许理智。

为此,她前往低处的洞窟。石块间染上红色、绿色的点点亮光,潮湿冰冷全都被来自地心的燠热取代。她只带着一片曾是部落酋长腰带的皮块、一枚曾经扣住酋长披风的别针,独自在洞窟深处待了三个月。没有人送食物下来,只能舔舐从岩壁渗出的水滴。除了岩石表面的磷光、除了她,这里没有其他光线,也没有其他人:可当苦修结束,众女巫带她离开,她什么都没有写下。显然这是不够的,需要经历更艰难的考验。

位于鬼魂洞窟底部的深穴绝非自然生成,但也无人想得起来它究竟是出自哪位女巫之手。开口大约是一般人展开双手的宽度,越向下越狭窄,大约往下算十到十二个男人身高处,身子会像瓶塞一般让土石紧紧卡住。洞底开了两个拳头大的孔隙,强劲的地底水流会从这两个小洞进出:换言之,被绳子吊进这个洞穴的女巫,将会浸入深及脖颈的流水。

为了完成整个仪式,她知道,自己得在洞里待上九天。

头三天,葛维格只觉得阴暗苦闷,毕竟她还是个人类。但寻常人绝对接受不了相同的磨炼,绝对无法忍受这等折磨。从小她就经历了漫长的断食冥想、吃下奇怪的蘑菇、像死人一般被埋进小小的墓穴、在冰冷的山巅裸身过夜。仰仗强大的心灵力量,无数次徘徊于生死之间。

第四天,极端的苦楚令她灵肉分离。周围亮了起来,矮人站在黑暗中,送上黄金与珠宝,还有一艘用珍珠筑成的船,只要呼唤姐妹们把她拉上去,这些东西都会是她的。第五天,四周的岩壁燃起绿色与紫色的火光,岩灵试着将她抬起来,可她不为所动。第六天,她的先祖全都来到她身边,此处名为鬼魂洞窟果然不是空穴来风,一百名能力远逊于她,却又是她的一部分的女巫一同现身。因为她是所有女巫与巫后的总和。她们有些赤身裸体,身上沾满泥土和果菜汁液,有些穿得比她还要体面。她们在黑暗中呼唤、含糊地吵闹、唱歌、啜泣。求她放弃、蔑视她、尝试把她扯离水面,她依然不为所动,继续踏过寻找答案的路途。第七天,听到各种声响,知道神祇离她不远。第八天,周围只剩黑暗,空虚的思维,其他什么都没有,她独自伫立在死亡的边缘。接着,第九天,她回到池水中,如同刚泡进来那天一般。

流动的溪水停滞了,她感受到暖意。身旁没有其他女巫,也没有半个奴仆,岩石间的磷光变得更加明亮,洞窟里跟白昼没有两样。

一道声音在远处的隧道里回荡。

“你知道他们对我做了什么吗?你知道吗?”这些字句同时在她的心底与耳边回响。

焚烧的气味渗入意识,那股味道一点都不好闻。烧起来的东西不像木头或稻草,反而跟毛发比较接近。

“看看他们对我做了什么!看看他们做了什么!”

她爬出深穴,往下走向更低处的洞窟,循着那股气味和声音不断下行。

“我瞎了!我瞎了!”喊叫声再次响起。

越往深处去,洞窟就越小。她从未涉足此地,这里不是真实世界的一部分,唯有透过魔法才能抵达。喉间尝到烟味,浓厚苦涩。那声音更响亮了。当着微光,她看见一道身影。起先以为那人被迷雾缠身,靠近细观,才发觉缭绕在不断抽搐的身躯周围的,是一种介于蒸气与烟雾之间的物体。

那是个一丝不挂的男子,被染血黏滑的绳子绑在石块上,头顶上盘踞着一条条鲜紫色、亮绿色、艳黄色的巨蛇,毒液滴落他的脸庞、眼周。他的五官肿胀、青紫片片,舌头呈现斑驳的蓝白色,剧毒侵蚀血肉,嘶嘶作响,苍白的皮肤处处是鞭痕,红发被烧成碎屑。他不断地尖吼嚎叫,撕扯束缚他的绳子,但怎么也无法挣脱。

这个刹那,进入洞窟以来的头一遭,巫后葛维格觉得自己像个小孩。饱受折磨的男子吓着了她,这样的存在连神祇都得畏惧三分。

男子身旁有个银碗。巫后走上前,将它捡起,接住即将滴向他脸庞的毒液。她知道他是何方神圣——洛基,谎言之神、神祇间的叛徒、英雄的祸害。有些时候,也是人类的朋友。

“在痛苦中,我送出我的心智,于九个界域间漫游。女巫,你是否看到他们对我做的一切了?那些嗜杀的神祇,他们在战场上夺走难以计数的人命,而我只是杀了某个家伙,就该受到如此惩罚?谁会喜欢巴德尔(Baldur)啊?那个完美的家伙、那个臭气熏天的马屁精!哼,他其实也没有多完美嘛,否则他就不会死了。”

巫后从小就是个寡言的孩子,只在挑选新进的仆役时开口,而那些男孩顶多只有七八岁。所以现在她什么都没说。

“你对我施恩,暂时免除了我的痛苦。你想要什么?”洛基转头面向她。

即使经过长久的训练,与岩灵、矮人、精灵交谈过,她也不曾看过如此骇人的景象。他的整张脸像是即将裂开的血泡。银碗满了,毒液溅到手上,立即让她的指掌肿大。她把冒着烟的液体往地面甩,还未来得及将银碗放回原处,巨蛇口中的毒液又一次落到洛基身上,灼烧他的血肉。神祇尖叫呕吐,巫后继续举起碗,承接源源不绝的毒液。

“你给了我两次喘息的机会。你想要什么?为了回报你前一次的恩惠,我要告诉你,你跟你的姐妹们死期不远了。你的魔力与智识太过强大,而他,那个善嫉的奥丁大人,将会对你出手。奥丁会在尘世接近你,幻化为人形,披着真实的肉体,以强大的腐败魔法攻击你。”

巫后困惑了。她曾经与奥丁无比接近,看过那位神祇许多次,原本以为这回的苦修带来的会是奥丁。

洛基继续说下去,毒液使他边说边咳嗽,“说到你第二次的恩惠,我要告诉你,你握有回避命运的武器,就连他都还没察觉。尘世间的奥丁尚未觉醒,他不知道他的真实身份。你得加快脚步,主动出击。将会出现两个男孩,一个是火焰、一个是冰霜;一个活,一个死。”

银碗再次盈满,葛维格倒出毒液,把碗放回惨叫的神祇头顶。她的手臂也开始肿胀灼热,手指麻木僵硬,只有仰赖受过的训练帮忙忽略这些痛楚。

“从没有人替我抵挡三次酷刑。”洛基说,“这次,我要送上你想要的答案。在世界末日,奥丁将与巨狼搏斗、死去。你一定要让那只狼伴随奥丁现世,让狼的灵魂化作人类的形貌,就跟奥丁一样。这是你所寻求的符文,你的向导,它能够杀死神祇,拿去吧!”

一道思绪跃入巫后的脑海。

“让我看看我的敌人。”

随即,蛇毒的蒸气模糊她的视线,刺鼻的臭味噎住她的喉咙,银碗从手中落下。黑暗降临。九天来,巫后葛维格首次高喊出声,守在上方的男孩连忙丢下绳圈,将她拉起。

巫后一面往上升,一面咳出肺里的积水。男孩们退下,女巫们围了上来。她们没有带来食物、火、毯子,或是药物,只送上一片皮块、一枚别针。巫后低头凝视自己肿胀发黑的手指,不顾疼痛,握住别针,在皮块表面用力刻下一个符文,接着将它抛开,四肢着地,喘息干呕。

周围的女巫低头俯视符文,不安同时闪过众人心头。当中有一半的女巫,看到的符号是这样的:

女巫们努力参透它的涵义,她们知道,这个符文很特别。

对某些人来说,这个符号的形象只比先前昭示重大转变的顶兆、比抽象的风暴稍微具体一些。它似乎象征着雷电。她们将符文传递的感觉铭记在心,审慎思索。有人看到位于两座山丘间的河口,另一人看到山丘上的教堂,知道里头藏着重要的东西:两个男孩,他们各自都有重要的意义。她们需要施展跨越长久时间的魔法,得先花上好几年建构,接着更要持续等待好些年。那对男孩分别是什么?其中一人是法术的目标,另一人是别的东西……什么东西?她们看不清楚。帮手?不对。祭品?不对。不是这样的。另一个男孩像是熄灭的蜡烛,像是一碗雨水,像是千百个女巫用来施法的东西……什么的媒介吗?也不太对。哦,她们终于看到了,他是原料之一。

也有人看到了那个符文的其他涵义,历经数百年的时光,将会有人给予它名字——猎狼钩。

众女巫无法理解这个词,但它的意象无比清晰——捕捉野狼的陷阱。她们随即看到自己飞过沉甸甸的月亮,有如一群白头翁,窝在奥森王宫殿大厅的屋顶上,呼唤沉睡的国王,告知他,他的妻子永远无法生下儿子,若需要商谈,巫后愿意与他见面。她们还看到了更遥远的未来,站在山坡上的少女,顶着一头明亮的金发。她一定也很重要,但还无法断言她将于何时派上用场。

另一半聚在符文旁的女巫,看到的是这个符号:

魔法的真意便是如此,它说明了那对兄弟的本质,这样一来,狼神就能化作人型。

巫后即将昏厥,无法以平日的方式与姐妹们沟通。她已筋疲力尽,意识缩成一小团,仿佛独自留在黑暗中的小孩。

她轻拍着眼前的符文,嗓音破碎。

“保护者。”